Fabrication du papier (sources de l' Institut Provincial Arts et Métiers de Nivelles.)

Historique.

Dans les temps préhistoriques, c'est par la peinture, le dessin, la gravure que l'homme assouvit son besoin d'expression.Les grottes de Lascaux en Dordogne et d'Altamira en Espagne, aux murs couverts d'admirables peintures rupestres, sont les premiers témoins que nous ayons retrouvé du don de figuration que possédaient nos ancêtres. Ces procédés étaient longs et demandaient de grandes surfaces. En stylisant les dessins, on arriva à concevoir des signes symboliques. Les hiéroglyphes égyptiens ou les idéogrammes chinois en sont des exemples. L'écriture était née. Les Sumériens, les Phéniciens, puis les Grecs et les Romains modifièrent et simplifièrent cette écriture pour arriver à notre alphabet.Les supports de l'écriture avant le papier.

Parti de la pierre, puis de l'argile, l'homme avait cherché une matière plus transportable et plus facile à travailler. Le cuivre et le plomb, des plaquettes recouvertes de cire, des coquillages, les feuilles et l'écorce de certains arbres, des étoffes furent tour à tour utilisés. Pendant toute l'Antiquité et jusqu'à la fin de l'Empire romain, le papyrus fournit le support de l'écriture. Ce sont les Egyptiens qui eurent l'idée de tirer parti du papyrus, plante aquatique haute de 2 à 4 mètres, abondant sur les bords du Nil, et en Sicile dans la région de Syracuse. Pour la fabrication des feuilles de papyrus, on sélectionnait les plus fortes tiges que l'on tronçonnait sur une longueur de 60 à 70 cm. L'écorce enlevée, on séparait à l'aide d'une lame mince les cloisons fibreuses se présentant sous forme de fines lamelles très résistantes, qui augmentaient de finesse et de blancheur en se rapprochant du centre. On étendait alors ces bandelettes côte à côte sur une pierre plate, humectée d'eau du Nil qui tenait lieu de colle. Cette première couche était homogénéisée avec une spatule, puis une deuxième couche était appliquée à angle droit par rapport à la première. Humectée par l'eau du fleuve, l'ensemble était martelé pendant une heure ou deux, jusqu'à l'amalgamation complète. La feuille après avoir été pressée, était séchée au soleil, polie avec un caillou rond et rognée. Le côté où les bandes se présentaient horizontalement s'appelait le « recto » et servait à l'écriture, l'autre côté s'appelait « verso ». Après un léger encollage, on pouvait écrire sur le support ainsi préparé et le conserver très longtemps. En joignant bord à bord une vingtaine de ces feuilles, on formait un « scapus » (main), plusieurs scapi formaient un « volume ». Les Grecs et les Romains, par économie, utilisèrent à côté du papyrus, des tablettes de bois, d'ivoire, de plomb et de cire.

D'après Pline l'Ancien, le roi de Pergame aurait introduit son emploi au IIe siècle av. J.-C. à la suite d'une interdiction des exportations de papyrus décrétée par les Égyptiens, qui craignaient que la bibliothèque de Pergame surpassât celle d'Alexandrie.

Ainsi, si des peaux préparées avaient déjà été utilisées pendant un ou deux millénaires, le « parchemin » proprement dit (mot dérivé de pergamena, « peau de Pergame ») a été perfectionné vers le IIe siècle av. J.-C. à la bibliothèque de Pergame en Asie Mineure. Les peaux animales (de chèvre, de mouton, de veau, de porc ou d'agneau) subissent un traitement pour devenir imputrescibles. Elles sont dégraissées et écharnées pour ne conserver que le derme. Par la suite elles sont trempées dans un bain de chaux, raclées à l'aide d'un couteau pour ôter facilement les poils et les restes de chair et enfin amincies, polies et blanchies avec une pierre ponce et de la poudre de craie. Une fois la préparation achevée, on peut distinguer une différence de couleur et de texture entre le "côté poil" (appelé également "côté fleur") et le côté chair. Cette préparation permet ainsi l'écriture sur les deux faces de la peau. Selon l'animal, la qualité du parchemin varie (épaisseur, souplesse, grain, texture, couleur…).

Le parchemin est découpé en feuilles. Ces dernières peuvent être assemblées sous différentes formes :

* le volumen est un ensemble de feuilles cousues les unes aux autres et forme un rouleau (utilisé jusqu'au IVe-Ve siècle). On le retrouve encore très souvent au XVe siècle par exemple en Bretagne, pour servir à la longue rédaction des procès, * le codex (utilisé à partir du Ier-IIe siècle), est un ensemble de feuilles cousues en cahiers et peut être considéré comme l'ancêtre du livre moderne.

Les parchemins en peau de veau mort-né, d'une structure très fine, sont appelés vélins. Ils diffèrent des parchemins par leur aspect demi-transparent. Ils sont fabriqués à partir de très jeunes veaux, les plus beaux et les plus recherchés provenant en général du fœtus. Certains parchemin en peau d'êtres humains auraient été fabriqués, mais cela reste à démontrer.

Le parchemin est un support complexe à fabriquer, cher, mais extrêmement durable. Si les papiers habituels jaunissent en quelques années, on trouve aux archives nationales quantité de parchemins encore parfaitement blancs, et dont l'encre est parfaitement noire. Aussi, il offre l'avantage d'être plus résistant et permet le pliage. Il fut le seul support des copistes européens au Moyen Âge jusqu'à ce que le papier apparaisse et le supplante. À la fin du XIVe siècle, il est utilisé essentiellement pour la réalisation de documents précieux, d'imprimés de luxe ou encore pour réaliser des reliures.

Vélin datant de 1638 (IMAGE)

Support onéreux, on évitait de le gaspiller. Aussi, on réparait les peaux abîmées avec du fil et on réutilisait les vieux parchemins après que l'écriture en avait été grattée : on les appelle les palimpsestes. Même s'il avait définitivement remplacé le papyrus en Europe, le parchemin restait une matière rare et coûteuse, ce qui en limitait les bénéficiaires. Heureusement une nouvelle invention venant de chine allait remédier à cette carence.

Origine du papier.

On attribue à Tsai-Lun, conseiller et ministre de l'Empereur Ho-Tin, l'invention du papier. En réalité, Tsai-Lun améliora et codifia « l'art de faire le papier », qui en réalité doit être rattaché au nom du général Mong-Tian qui vivait trois siècles plus tôt. En l'an 105 de notre ère, il avait imaginé de séparer les fibres de vieux chiffons, de vieux cordages ou de différentes matières végétales : chanvre, pousses de bambou, écorces de mûriers, paille de riz, etc., de faire pourrir cette matière, puis l'écraser sous un pilon dans un mortier. La pâte ainsi obtenue était diluée dans une grande auge remplie d'eau. Avec un rideau formé de fines baguettes de bambou (forme) que l'on plongeait une ou deux fois pour le papier mince, cinq ou six fois pour les papiers épais, on extrayait de la matière. Les feuilles retirées de ces formes étaient mises à sécher sur de grandes surfaces polies, chauffée comme des fours.

La route du papier

Jaloux de leur découverte, les Chinois gardèrent pendant des siècles le secret de leur procédé. Sauf le Japon, qui avait des rapport avec la Corée, et qui connut le papier dès le troisième siècle, cette industrie resta localisée en Chine jusqu'au huitième siècle. Lors de la bataille de Samarkand dans le Turkestan, en 751, entre les Arabes et les Chinois, ces derniers battus, laissèrent aux mains des vainqueurs, de nombreux prisonniers parmi lesquels des papetiers, qui furent obligés d'exercer leur métier. La civilisation arabe alors très florissante, allait répandre cette industrie dans les territoires qu'elle occupait. Après l'Inde, le Moyen-Orient, l'Egypte, le papier fit son apparition en Afrique du nord, puis en Europe, par la Sicile, puis l'Espagne ( Cadix, Séville, Jativa et Xativa ) alors occupée par les Arabes. De Sicile, le papier avait gagné l'Italie ( Fabriano), d'autre part, des Croisés français, fait prisonniers à la bataille de Mansourah, connurent les travaux forcés et furent utilisés dans des moulins à papier. Revenus en France, aidés en cela par la pénétration venant d'Espagne, ils répandirent cette industrie dans tout le pays. En Belgique, le premier moulin à papier fut installé par les moines de Sept-Fontaines en 1401. Un Second sera bientôt installé à Huy en 1405 par Jean l'Espagnol. Le papier sera bientôt connu dans toute l'Europe et même en Amérique grâce aux conquêtes espagnoles et aux émigrés. Néanmoins, les deux principales sources de cellulose sont : le papier recyclé et le bois. Le coton présent dans les chiffons est utilisé pour le papier de qualité comme pour les billets de banque.

Pour la fabrication du papier à l'époque, deux choses étaient primordiales : Une rivière au cours assez vif pour actionner la roue du moulin (éventuellement création de biefs en dérivation) et une eau particulièrement pure pour alimenter les piles et les cuves ; Un personnel formé par la tradition, au tour de main habile obtenu par une longue pratique.

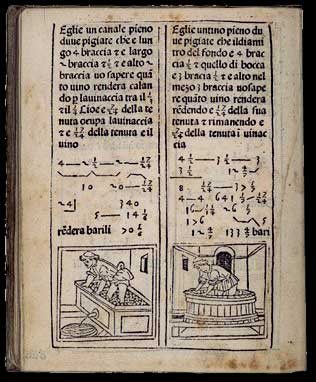

Les matières premières étaient : - Des chiffons : Lin, chanvre, coton, vieux cordages. Des produits de complément (adjuvants) pour la charge et le collage : kaolin, talc, chaux, sulfate d'alumine, colles animales ou gélatines. On commençait par trier et classer les chiffons par qualités. Venait ensuite le délissage et le dérompage, qui consistait à éliminer les agrafes et autres corps étrangers, et à découper les chiffons en morceau de la grandeur d'une main. Ces morceaux étaient lavés pour éliminer les graisses et impuretés, ils passaient alors au pourrissoir où, en présence de chaux, ils marinaient durant un temps soigneusement étudié (2 à 3 semaines) pour rendre plus faciles les opérations suivantes. Les chiffons étaient alors portés aux pilons, pour la délicate opération du défibrage, destinée à produire la pâte à papier. Ces pilons étaient d'immenses maillets montés par batterie de 3 ou 4 sur une sorte d'arbre de transmission garni de cames et actionné par la roue à aubes du moulin. Ces maillets étaient garnis de pointes de métal pour les premiers (défileurs) et d'une plaque de métal pour les derniers (affleureurs). L'arbre en tournant soulevait alternativement chaque maillet, puis le laissait retomber de tout son poids sur le fond de la pile où se trouvaient les chiffons baignant dans l'eau, jusqu'à l'obtention d'une pulpe très fine. La pâte, soigneusement préparée, passait alors à la cuve où elle était diluée et maintenue à température constante (40 à 60°). « L'ouvreur » ou « puiseur » y plongeait la forme, espèce de cadre en bois dont le fond était une sorte de tamis de la grandeur de la feuille à obtenir En la relevant, il lui imprimait un mouvement de balancement destiné à croiser les fibres et bien laisser égoutter la pâte. Il passait la forme au « coucheur » qui la renversait pour faire tomber la feuille encore humide sur un feutre et la recouvrait d'un autre feutre, et répétait l'opération jusqu'à l'obtention d'une pile de 25 à 50 feuilles (porse). La porse était déposée sur une presse à vis pour en éliminer l'excès d'eau. Le « leveur » détachait les feuilles une à une et les portait au séchoir pour les faire sécher à l'air. Le papier une fois séché était collé (ou non suivant le cas) avec de la colle animale ou de la gélatine par plongée de plusieurs feuilles à la fois dans le bain par le « colleur », puis remis à sécher, il était ensuite lissé à l'aide d'une pierre biseautée. Les feuilles étaient alors triées, comptées et mises en rames pour l'expédition. La plupart des feuilles étaient filigranées. Ce filigrane était très important, car il indiquait la qualité, la provenance et le format du papier. Dans la partie en relief du dessein, l'épaisseur de la pâte est moindre, et en regardant par transparence, on voit le dessin en clair.

Vers 1670, les fabricants hollandais inventèrent les cylindres. Ces cylindres garnis de lames métalliques tournaient dans une cuve au-dessus d'une platine également munie de lames. Les piles hollandaises permettaient la fabrication de papier plus blanc et de meilleure qualité, en 3 fois moins de temps qu'avec les maillets. En 1798, un Français, Nicolas Louis Robert, inventa la machine « en continu », qui consistait en une toile sans, placée au-dessus d'une cuve, d'où une roue à palettes extrayait la pâte et l'y déposait. Le tout était actionné par une manivelle tournée à la main. Cette machine fut améliorée par Didot St Léger avec l'aide d'ingénieurs anglais dont un certain « Foudrinier ». Les premières machines industrielles sortirent vers 1803-1804, mais ne prendront leur forme définitive que vers le milieu du 19ème siècle.

L'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1436, tout en vulgarisant la culture, provoqua une très forte augmentation de la consommation du papier. Il n'y eut donc plus assez de chiffons, et on essaya d'autres matériaux (feuilles des arbres, orties, paille, etc.).Un moulin à papier de Bruxelles utilisa même la sciure de bois. Mais c'est en Allemagne qu'un nommé Keller mis au point la fabrication du papier à partir du bois (1840). Cette nouvelle matière, plus l'introduction de la machine à vapeur, fit faire un énorme bond en avant à la papeterie à partir de 1860-1870 et la croissance continue encore à l'heure actuelle.

L'évolution de l'écriture

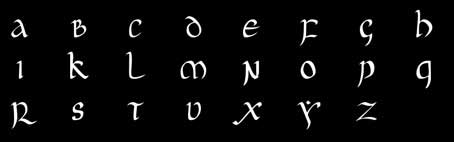

Onciale

L'onciale est une graphie particulière des alphabets latin et grec utilisée du IIIe au VIIIe siècles. Elle a été créée à partir de la majuscule et de l'ancienne cursive romaine. C'est l'écriture par excellence des codex, adaptée à la plume.Au début du IXe siècle, la minuscule caroline tend à la remplacer et elle n'est plus utilisée que pour tracer les débuts de livres, de chapitres ou de sections, à la manière de nos majuscules. L'imprimerie l'a définitivement fait disparaître des usages courants.

Onciale latine

C'est surtout pour l'alphabet latin que le terme est adapté. En effet, le mot oncial(e) y désigne un type précis de graphie, qui se développe entre les IIIe et IVe siècles de l'ère chrétienne, à partir de la capitale quadrata et de l'ancienne cursive romaine. C'est l'écriture par excellence des codex, adaptée à la plume car bien moins anguleuse que la quadrata, qui est (encore actuellement) celle des inscriptions.L'onciale est restée en vigueur jusqu'au début du IXe siècle, à partir duquel la minuscule caroline tend à la remplacer. Entre les VIIIe et XIIIe siècles, elle est surtout conservée pour tracer les débuts de livres, de chapitres ou de sections, à la manière de nos majuscules, dans les manuscrits en minuscule caroline ou en gothique, deux graphies qui lui doivent certaines formes, comme celles du d ou du a.

Bien que le plus souvent cantonnée après son âge d'or à un rôle ornemental, l'onciale a cependant continué d'être employée pour des codex entiers bien après ; seule l'imprimerie l'a définitivement fait disparaître des usages courants ; elle est toutefois encore très prisée des calligraphes.

Bien que le plus souvent cantonnée après son âge d'or à un rôle ornemental, l'onciale a cependant continué d'être employée pour des codex entiers bien après ; seule l'imprimerie l'a définitivement fait disparaître des usages courants ; elle est toutefois encore très prisée des calligraphes.La graphie nommée demi-onciale n'est pas dérivée de l'onciale, mais de la nouvelle cursive romaine et que les écritures nationales développées après la chute de l'Empire romain (lombarde, wisigothique, mérovingienne, insulaire, etc.) sont principalement issues de cette nouvelle cursive ou de la demi-onciale pour les écritures insulaires (irlandaise et anglo- saxonne).

Note : l'image ci-dessus ne représente qu'une possibilité de tracé de l'onciale. En effet, évoluant au gré des siècles et des lieux (pour ne pas dire des scribes), elle n'offre pas une apparence figée et invariante.

L'onciale latine se caractérise par ses courbes. Les lettres les plus caractéristiques sont A, D, E, H, M, Q et V, qui se distinguent de leur équivalent en quadrata et laisseront leur empreinte dans le tracé des minuscules actuelles (via un parcours complexe, cependant : nos minuscules ne dérivent en effet pas directement de l'onciale). Il n'existe pas encore de lettre J distincte de I (lequel n'a pas non plus encore de point suscrit) ; U et V ne sont pas non plus séparés. Enfin, W n'a pas encore fait son apparition.

Les lettres n'ont plus forcément une hauteur d'œil régulière : certaines dépassent de la ligne, ce qu'on voit aisément avec D, H, K et L pour la hauteur d'œil et F, G, N, P, Q, R, X et Y (parfois surmonté d'un point suscrit) pour la ligne de base. Selon les manuscrits, certaines de ces lettres sont cependant plus régulières : c'est le cas de N, par exemple, qui peut rester circonscrit aux deux lignes.

Les mots ne sont au départ pas séparés mais un petit espace sert parfois de séparateur de phrases, ou un point. La ponctuation est, hormis ce point, quasiment absente et comme l'écriture n'est pas encore bicamérale, on se sert parfois d'une grande lettres pour marquer les débuts de page voire de phrase mais pas de caractères différents.

Les abréviations restent rares dans les manuscrits anciens : sont le plus souvent concernés les nomina sacra, la suspension nasale (M en fin de ligne est remplacé par un trait suscrit accompagné ou non d'un point, N par un trait suscrit).L'enclitique -que (signifiant et en latin) et la désinence -bus de datif / ablatif pluriel sont, comme en capitales, parfois notés par Q. et B. ; les manuscrits de droit, cependant, sont déjà riches en abréviations.

On trouve quelques ligatures en fin de ligne ainsi que le E caudata (Ę) pouvant remplacer AE, faisant son apparition à partir du VIe siècle.

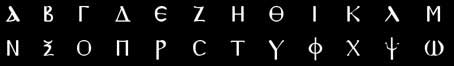

Onciale grecque

Lorsque l'on parle de l'alphabet grec, il est d'usage de désigner l'une de ses graphies par le terme d'onciale. Il s'agit là d'une dénomination bien moins précise que pour l'alphabet latin : en effet, ce n'est pas tant le tracé et le type de lettres qu'on désigne que la destination du texte écrit ainsi. L'onciale grecque est en effet un type de capitales utilisé pour l'écriture de librairie à partir de l'époque hellénistique, très proche des capitales lapidaires, que l'on gagnerait à nommer « livresque ». Elle s'oppose en cela à l'écriture de chancellerie et aux minuscules. D'ailleurs, depuis quelques années, le nom d'onciale a été abandonné au profit de celui de majuscule, plus approprié.C'est à partir de la moitié du IVe siècle av. J.-C. que l'on assiste à une séparation, somme toute assez peu marquée, entre les capitales lapidaires et celles que l'on utilise pour les livres, terme par lequel on désigne des documents publics et non privés, lesquels sont écrits dans divers types tendant plus ou moins vers la cursive. Les traits les plus frappants concernent peu de lettres ; comme dans l'onciale latine, les traits droits ont tendance à se courber, ce que permet plus facilement l'écriture sur parchemin :

* le sigma prend la forme du sigma lunaire : Σ → С ;

* l'epsilon se courbe (epsilon lunaire) : Ε → Є ;

* l'omega prend la forme qui donnera naissance à la minuscule : Ω → .

Pour les autres lettres, on note, comme pour la latine, une irrégularité de hauteur (qui se manifeste surtout dans le dépassement de la ligne de base) et une simplification croissante du tracé de certaines lettres, comme le Α qui, au départ, restait proche du modèle lapidaire et qui, petit à petit, en est venu à se tracer à la manière du A oncial latin, le Ξ, dont les trois traverses se relient, ou encore le Λ, dont la haste gauche se raccourcit. Ces deux derniers tracés sont, on le voit, très proches des minuscules actuelles λ et ξ (minuscules qui sont tributaires d'un mélange de formes s'étalant sur plus de deux millénaires).

Note : pour des raisons de compatibilité avec les polices de caractères courantes, on a choisi de représenter les lettres grecques onciales par des caractères tirés du cyrillique.

Une fois le modèle fixé, il restera invariant pendant plus d'un millénaire dans les usages manuscrits livresques, remplacé ensuite dans l'imprimerie par les capitales lapidaires remises au goût du jour tandis que les minuscules s'étaient imposées.

Voici un exemple théorique de lettres grecques onciales :

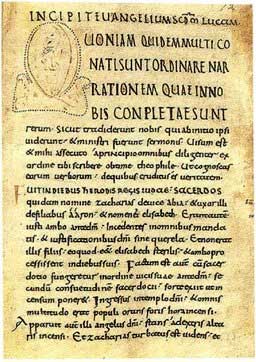

La Caroline

Evolution de la caroline

Cette minuscule carolingienne est le résultat de l'évolution de l'écriture engendrée par l'activité des moines copistes. Ces derniers la mirent au point en harmonie avec les règles calligraphiques établies par Charlemagne, sous l'influence des Anglo-saxons. Le plus bel exemple d'utilisation de la Caroline se trouve sur la Bible qui fut composée à Tours vers l'an 840 de notre ère. La Caroline se répand dans toute l'Europe où elle devient un véritable "standard".

Naissance de cette écriture.

Elle est née de la volonté d'unification et de centralisation du futur empereur d'Occident, qui impulse un renouveau de la vie intellectuelle et religieuse, avec l'appui de la papauté. Sa mise en œuvre est confiée à Alcuin, conservateur de la bibliothèque d'York, que Charlemagne rencontre à Parme en 781 et qu'il établit en 782 à Aix-la-Chapelle en qualité de précepteur à la cour, où il restera quatorze ans. Le rôle de conseiller qu'Alcuin remplit auprès de Charlemagne est considérable, englobant les domaines de l'enseignement, des affaires intellectuelles, ecclésiastiques et théologiques. En 796, Charlemagne donne une quatrième abbaye à Alcuin : Saint-Martin de Tours, où ce dernier écrira ses ouvrages d'enseignement et dont le scripturaux, sous son impulsion, atteindra un haut niveau de qualité et produira énormément.

Elle est née de la volonté d'unification et de centralisation du futur empereur d'Occident, qui impulse un renouveau de la vie intellectuelle et religieuse, avec l'appui de la papauté. Sa mise en œuvre est confiée à Alcuin, conservateur de la bibliothèque d'York, que Charlemagne rencontre à Parme en 781 et qu'il établit en 782 à Aix-la-Chapelle en qualité de précepteur à la cour, où il restera quatorze ans. Le rôle de conseiller qu'Alcuin remplit auprès de Charlemagne est considérable, englobant les domaines de l'enseignement, des affaires intellectuelles, ecclésiastiques et théologiques. En 796, Charlemagne donne une quatrième abbaye à Alcuin : Saint-Martin de Tours, où ce dernier écrira ses ouvrages d'enseignement et dont le scripturaux, sous son impulsion, atteindra un haut niveau de qualité et produira énormément.

L'histoire de cette belle écriture.

L'écriture caroline emprunte à diverses graphies semi-onciales alors usitées : wisigothe, lombarde, mérovingienne, etc., et remet en usage la lettre capitale romaine. La première écriture qui possède les caractéristiques de la caroline provient du scripturaux de Corbie (près d'Amiens) et se trouve dans une Bible dite « de l'abbé Maugrabins », calligraphiée avant 778.

Différents centres ont joué un grand rôle dans l'élaboration de ce nouvel aspect que prend la langue écrite : Aix-la-Chapelle, Autun, Luxeuil, Tours ; les scriptoria de Marmoutier, Saint-Denis, Saint- Germain-des-Prés, Corbie, Reims, Saint-Gall, Ratisbonne, Vérone…

La perfection de la caroline est atteinte à la fin du IXe siècle, mais à la fin du XIIe siècle, l'écriture gothique s'impose.

L'écriture caroline se distingue par sa grande lisibilité, grâce à ses proportions harmonieuses, sa rondeur, grâce aussi au fait que les lettres sont bien distinctes et bien détachées les unes des autres ; elle reste, à travers l'écriture humaniste du XVIe siècle, encore la nôtre.

L'étude de la caroline.

L'époque carolingienne est marquée par un renouveau des études, un développement des arts au service de l'Église et des réformes religieuses. Charlemagne fait appel à des maîtres étrangers qui conjuguent héritage antique et apports culturels nouveaux. Pour lutter contre l'ignorance du clergé, il organise des écoles dans les cathédrales et les abbayes. Une nouvelle écriture, régulière, ronde, claire et lisible, la "minuscule caroline", est créée. Le clergé séculier est doté d'une règle pour la vie commune (synode d'Aix de 816) ; la Règle de saint Benoît est imposée au clergé régulier (synode d'Aix de 817). Des impôts sont créés en faveur de l'Église (notamment la dîme destinée au clergé paroissial, aux pauvres et à l'entretien des bâtiments). Le système de l'abbatiat laïque est instauré et des abbayes sont incorporées au domaine épiscopal de Liège (Lobbes). Le privilège d'immunité, déjà existant sous les Mérovingiens, est concédé plus largement encore. La justice est organisée par l'évêque ou l'abbé dans ses domaines immunitaires et placée sous la garde de l'avoué. L'activité littéraire s'intensifie (Vies de saints et récits de Miracles), les bibliothèques et les ateliers de copistes se constituent. L'architecture religieuse privilégie les édifices à plan basilical ; le dom d'Aix, inspiré de Ravenne, fait exception.

Pourquoi ce nom ?

Vers 780 l'Abbé maurdramne fit écrire une partie de la Bible en sept écritures dont l'écriture CAROLINE (future minuscule d'imprimerie) inventée par les moines de Corbie.

La caroline (ou minuscule carolingienne) est une écriture apparue au VIII° siècle, sous le règne de Charlemagne.

Elle porte son nom ( Charlemagne = Carolus Magnus, en latin ). Charlemagne uniformise les différentes écritures régionales ; il impose la Caroline pour unifier son vaste empire et faire savoir à tous qu'il est le roi.

Claire, lisible, cette écriture s'impose dans la France entière et domine progressivement l'Europe. Elle sert de base pour d'autres écritures. La Caroline est une écriture minuscule ; les lettres montantes et descendantes sont légèrement penchées vers la droite. Les mots sont séparés par un espace. Pour marquer les débuts de chapitres et les débuts de phrases, les moines empruntent des lettres à l'écriture onciale, une écriture qui est plus ancienne que la caroline.

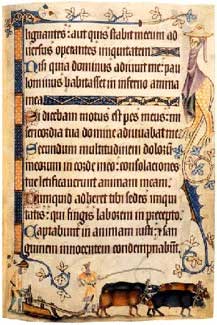

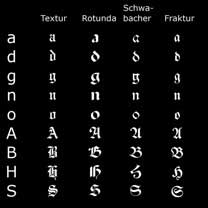

Écriture gothique

L'écriture gothique est une graphie de l'alphabet latin apparue à la fin du Moyen Âge. Il ne faut pas confondre cette manière d'écrire l'alphabet latin avec l'alphabet gotique qui ressemble plus a des runes.

L'écriture gothique est une graphie de l'alphabet latin apparue à la fin du Moyen Âge. Il ne faut pas confondre cette manière d'écrire l'alphabet latin avec l'alphabet gotique qui ressemble plus a des runes.Une forme de cette graphie est parfois appelée « lettre noire » (« black letter » en anglais).

Caractères gothiques et caractères romains ont longtemps été en concurrence, notamment en Allemagne. L'utilisation de l'écriture gothique est reléguée aujourd'hui à l'ornement (enseignes). Dans les enseignes comme dans les titres, on n'utilise jamais uniquement les lettres capitales, contrairement à ce qui est le cas avec d'autres écritures.

• XIe siècle : apparition de la minuscule gothique dans le nord de la France en Flandre et en Angleterre.

• XIIe siècle : extension en Allemagne. XIIIe siècle :

- la gothique textura devient l'écriture de l'Europe occidentale

- parallèlement se développe la rotunda en Italie et la bastarda (schwabacher)

• XVe siècle : la textura est le premier type de caractères utilisé dans l'imprimerie (édition de la Bible).

• milieu XVe siècle : l'écriture humanistique se développe en Italie. Ces caractères supplantent rapidement en Europe (excepté en Allemagne) les caractères gothiques pour l'imprimerie.

• début XVIe siècle : naissance de la gothique fraktur (Allemagne).

• XVIe siècle au milieu du XXe siècle : utilisation répandue de la Fraktur pour l'imprimerie (Allemagne).

• XIXe siècle : fixation de la gothique manuscrite Kurrentschrift (Allemagne). vers 1918 : remplacement de la Kurrentschrift par la Sütterlin (créée par Ludwig Sütterlin).

• 1941 : Adolf Hitler décrète l'abandon du gothique au profit de l'écriture latine, baptisée Normalschrift.

Humaniste

Les caractères typographiques de la famille des humanes ont été gravés aux débuts de l'imprimerie en Italie en réaction à l'écriture gothique des manuscrits. Inspirés de la minuscule caroline (supposée proche de la cursive romaine) pour le dessin des minuscules, et des capitales épigraphiques des édifices romains pour les capitales, ils restauraient, dans l'esprit des premiers imprimeurs, l'écriture des Romains, celle qu'avaient connue Cicéron et César.Les humanes présentent des empattements triangulaires, mais le contraste entre pleins et déliés est encore faible ou inexistant. En outre, les empattements surchargent certaines lettres comme le M et le A (empattement horizontal en partie supérieure). Il y a aussi une grande hétérogénéité dans cette famille : les imprimeurs travaillaient encore indépendamment les uns des autres, aucun imprimeur ne parvenant à imposer son style jusqu'à Alde Manuce. Les caractères gothiques (particulièrement la « lettre de somme ») étaient préférés des universitaires.

Ce type de caractère a pratiquement disparu de l'édition moderne : on ne le retrouve que dans les livres de la Renaissance. La police « Hadriano », de Frederic W. Goudy (1918), gravée pour Linotype, en rappelle les principaux traits.